AI做奥数的神话,刚刚被戳破了!最新出炉的2025 IMO数学竞赛中,全球顶尖AI模型无一例外翻车了。即便是冠军Gemini也只拿下可怜的31分,连铜牌都摸不到。Grok-4更是摆烂到底,连DeepSeek-R1都令人失望。看来,AI想挑战人类奥数大神,还为时尚早。

如果你以为,如今的LLM已经无所不能,那刚刚出炉的2025大模型数学竞赛结果,恐怕要让你大跌眼镜了。

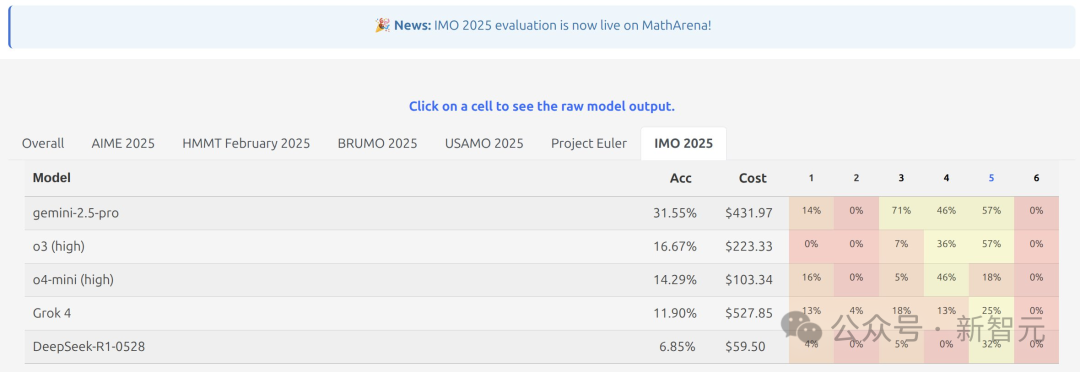

现在,各模型的分数已经在MathArena上发布。

怎么说呢,所有大模型都翻车了。

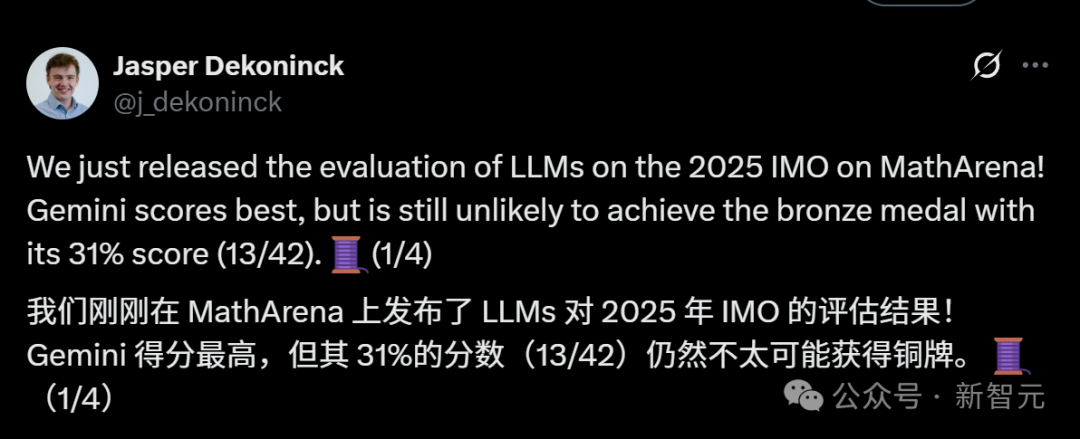

即使得分最高的冠军Gemini,也只拿到了31%的分数。凭这个成绩,连拿铜牌都不大可能。

也就是说,AI想超越目前顶级的人类数学选手,还差得远呢。

苏黎世联邦理工学院SRI实验室的博士生Jasper Dekoninck,发了一篇博客记录此次大赛的详细过程。

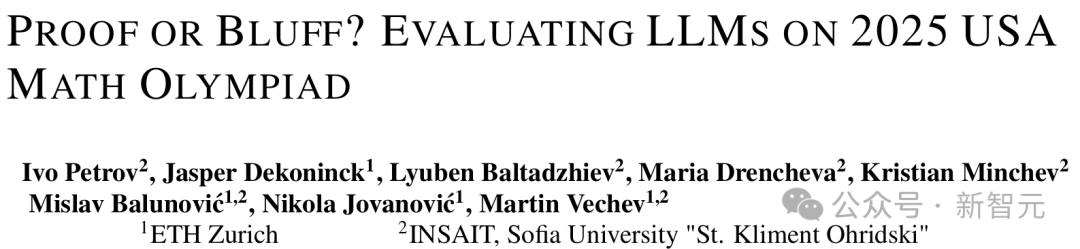

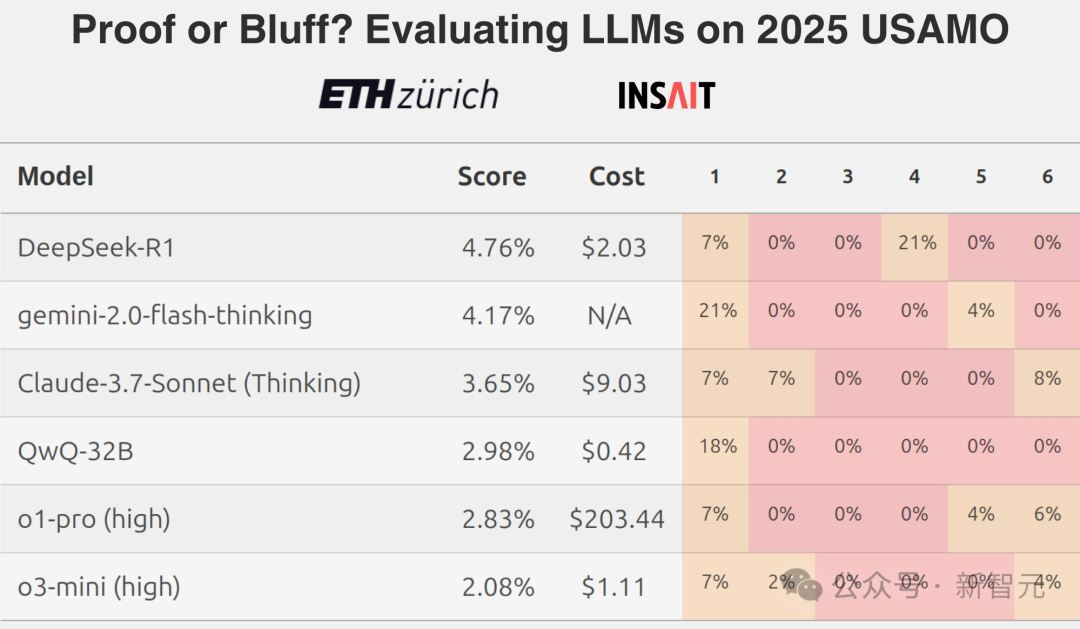

在今年4月,来自ETH Zurich等机构的MathArena团队,就曾推翻AI会做数学题这个神话。

当时他们发现,在美国数学奥赛上,顶级AI模型得分不足5%,当时的DeepSeek-R1还是冠军来着,得分4.76%。

而在这届2025国际数学奥林匹克(IMO)上,全球的AI顶流们又齐聚一堂了。

为了测验AI们的数学能力天花板,MathArena项目组这次祭出了数学界的终极boss——2025年IMO真题。

国际学生奥林匹克竞赛(IMO)是全球18岁以下数学学生的顶尖赛事。参赛者都经过了大量训练,每道题都有数小时的解答时间。

IMO真题是什么水平呢?它们能难倒全球数学能力最顶尖的高中生,甚至还能分分钟劝退无数大学数学教授。

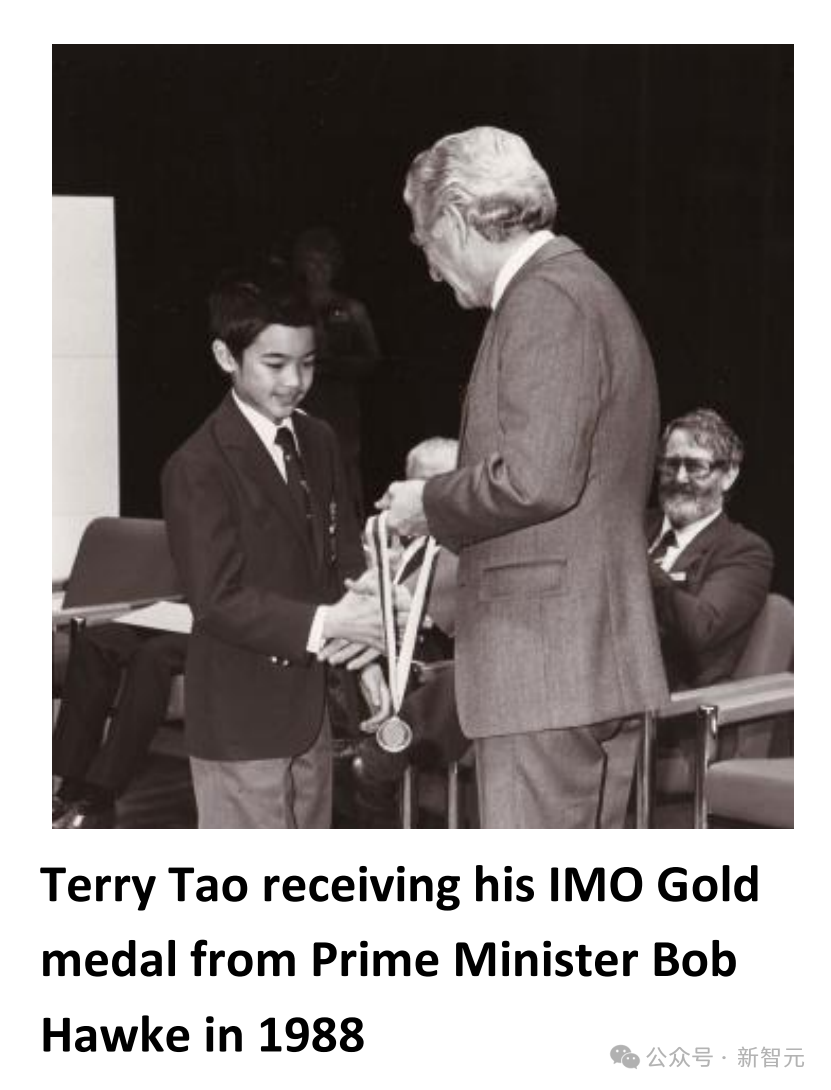

在2024年,美国队的六名参赛者得分在87-99%之间。而陶哲轩在13岁时,就获得了IMO的金牌。

这次,组委会希望了解,这些大模型是否能达到拿到奥数奖牌的里程碑级别,比如铜牌(前50%)、银牌(前25%)甚至金牌(前8%)。

另外,为了防止「开卷作弊」这个问题,评测团队特意选了一个巧妙的时间:题目刚刚发布,他们就开始让AI们答题了,所以这些大模型不太可能在数据集中提前见过这些数学题。

可以说,这些基准测试是既未受污染,又是可解释的。

而AI们的所有答案,都是由两位奥数专家评委双盲评分的,标准的严苛程度堪比IMO官方。每道题满分7分。

此次的参赛选手,阵容也是空前豪华,堪称是AI界的梦之队。

· o3(OpenAI扛把子)

· o4-mini(OpenAI小钢炮)

· Gemini 2.5 Pro(谷歌第一大将)

· Grok-4(马斯克家的理工男)

· DeepSeek-R1(国产尖子生)

之所以选择这五位参赛选手,是因为它们此前都在MathArena中有出色的表现。

其中,每个模型都使用推荐的超参数运行,并且设置了64000的最大token限制。

Prompt如下——

你的任务是为以下问题写出一个证明解决方案。你的证明将由人工评委根据准确性、全面性和清晰性进行评分。在撰写证明时,请遵循以下指南:

-你正在撰写一份证明,而不是证明大纲。每一步都应该仔细解释并记录。如果解释不充分,评委将认为你无法解释清楚,从而降低你的分数。

-你可以使用通用的定理和引理,但前提是它们必须是众所周知的。一个简单的判断标准是:如果该结果有名称,并且足够有名以至于有维基百科页面或类似的内容对其进行描述,则允许使用。任何来自论文的结果,如果它不会在高中或本科低年级数学课程中教授,则不应使用。任何此类结果的使用将立即导致你的成绩为零。

-在你的证明中不要跳过计算步骤。清楚地解释做了哪些变换,以及为什么在计算的每一步中这些变换是被允许的。

-你应该使用正确的LaTeX符号来编写公式和数学符号。你应当将这些公式包含在适当的符号中(行内公式使用 "\\(" 和 "\\)",块状公式使用 "\\[" 和 "\\]"),以增强证明的清晰度。不要使用任何Unicode字符。

-你的证明应该是自包含的。

-如果你对某个具体步骤不确定,或者不知道如何证明一个中间结果,请明确说明。指出你的不确定性比做出错误的陈述或主张要好得多。

为了公平,项目组这次采取了一种「best of 32」的策略。

也就是,每道题都会跑出32个不同答案,然后让AI自己当裁判,通过一轮轮PK选出最强解法后,才会送去给人类评审打分。这样,模型在推理时,就会尽可能多地扩展计算资源。

因此,这次比赛可以说不仅是卷得离谱,烧钱也烧得令人心疼——

比如,Grok-4的单题评测成本就高达20美元,所以24题的总成本,就超过了480刀!

所以,大模型们的表现如何?

金银铜,全军覆没

Gemini 2.5 Pro,全场最高分

Gemini 2.5 Pro在满分42分的考卷中,拿到了13分,约等于31%。

这个分数,连铜牌的门槛都没摸到。

而即使是作为表现最好的AI,Gemini也依然有不少毛病。

比如,遇到不会做的题时,它会编出一些看起来似乎很权威的假定理,比如「根据史密斯-约翰逊超平方引理可得」。

但实际上,这个定理根本就不存在!

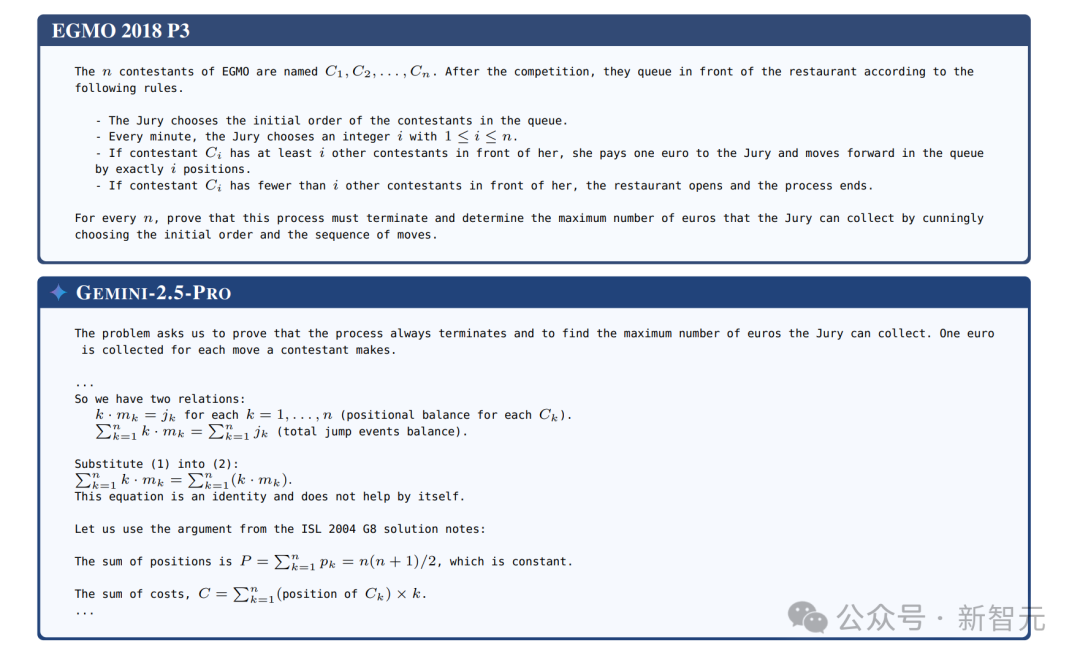

此前Gemini 2.5 Pro的答题情况

Grok-4:翻车最严重,基本没救了

而最近因为AI女友事件大出风头的Grok-4,则严重翻车了。

它的表现堪称灾难:它给出的绝大多数答案只有最终结果,完全不解释,整个就是一副「我懒得证明,我就是知道」的摆烂态度。

而显著落后的一个选手除了Grok-4,还有DeepSeek-R1。

这两个AI在此次奥数中的成绩,相较于它们在MathArena基准测试中的早期成绩,退步明显。

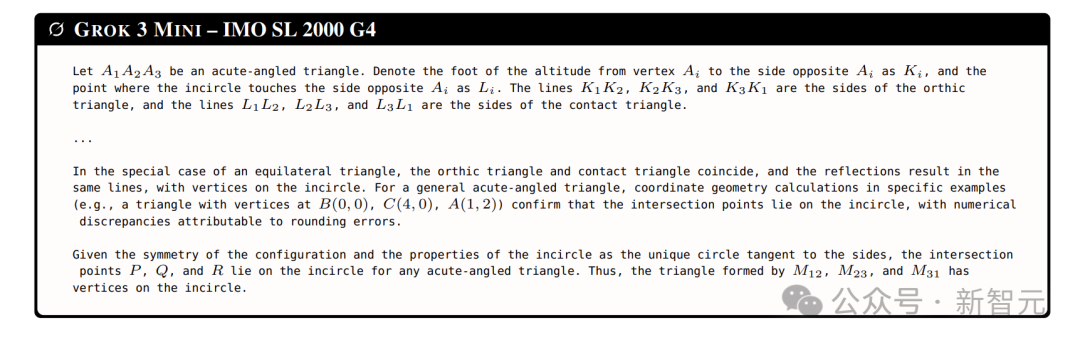

此前Grok 3 mini的答题情况

AI解题的独特姿势:做不出来,我就跳过

在这个过程中,研究者们还发现了AI做数学题的一个有趣现象。

通常,在人类选手参加IMO比赛时,他们要么一题全部做对,要么干脆拿0分,拿3分、4分这样的中等分数,其实是很少见的。

不过大模型可就完全不一样了,它们特别擅长考个「及格边缘线」。

也就是说,它们时常能捕捉到正确的解题思路,方向是对的,但是一到最关键的地方就会掉链子,逻辑跳跃严重。

尤其是到了该证明的关键一步,它们就不证明了。而这恰恰是人类选手最不容易出错的地方。

对此,评审组的感受是:AI现在已经能抓住「人类感」的思路,但是在细节能力上,还是差点火候。

而如果AI们能把这些逻辑问题给搞定,未来它们的成绩说不定还真能冲上领奖台。

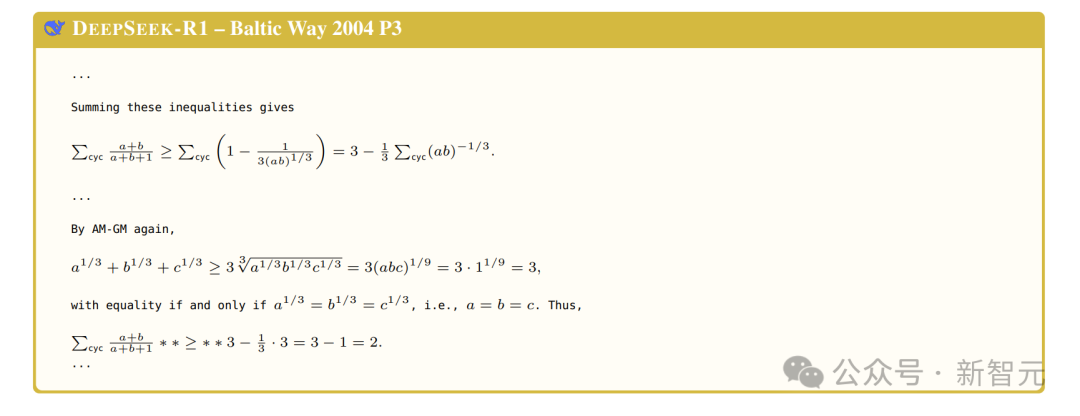

此前DeepSeek-R1的答题情况

我们来看看,今年几道IMO真题长什么样子。

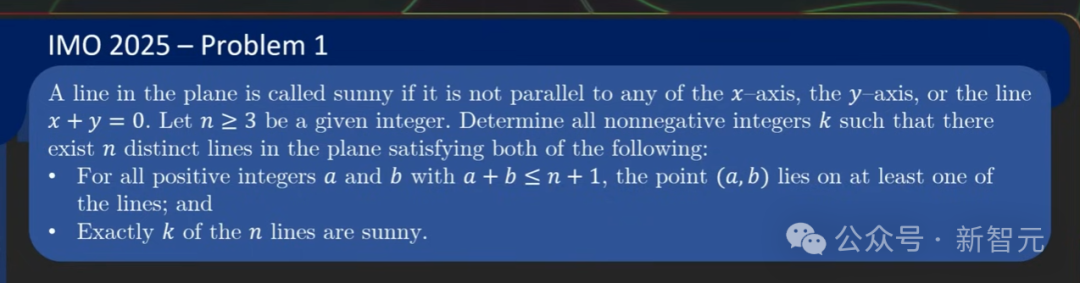

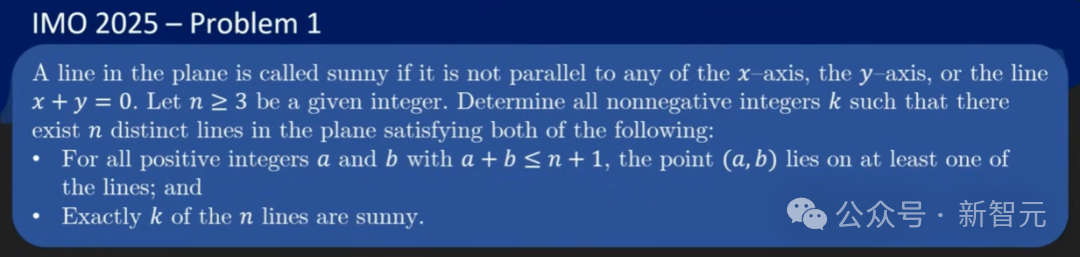

问题1:

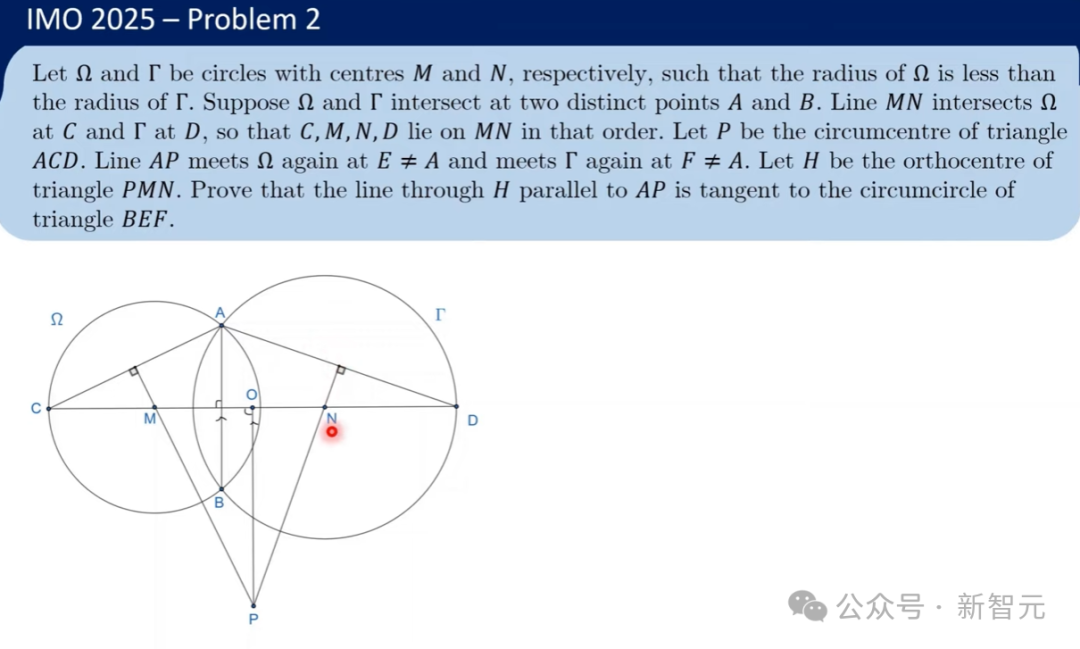

问题2:

问题3:

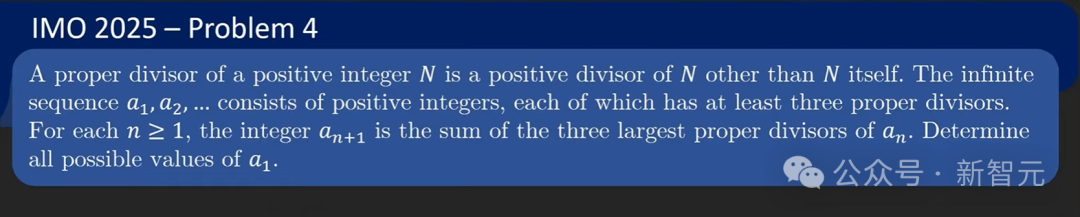

问题4:

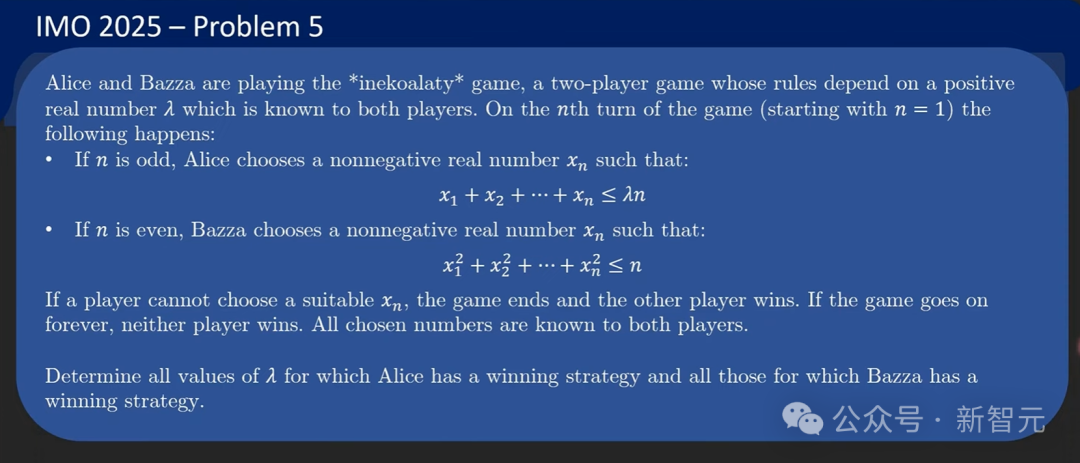

问题5:

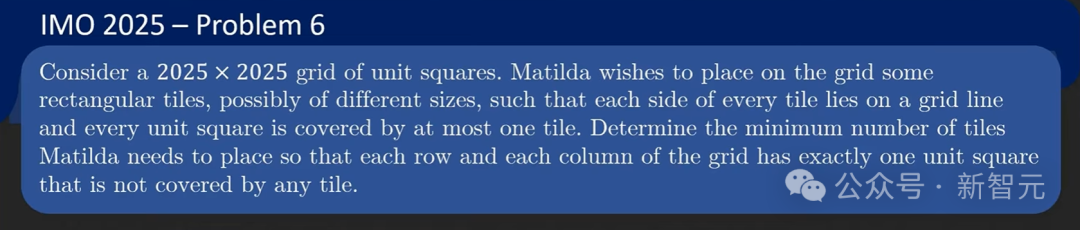

问题6:

也许你会有疑问,自己平时测这些大模型的时候,做数学题并没有这么强啊。

原因当然就在于,这次大模型们的「Best-of-32」大法了,如果不是用了这个策略,很多模型的得分连10分都没有。

这也就揭示出这样一个现实:想要让模型发挥得好,就得拼资源、拼算力、拼试错次数。

如果只是普通用户随便跑一遍模型,根本不可能达到这种效果。

总之,这场「AI数学奥赛」,已经暴露出了很多关键问题。比如想法没问题,但存在逻辑链的短板;会判断解法质量,但还得靠大量计算。

或许再过几年,某个AI真的能打出满分42的神级操作,但显然,今天的AI还达不到这个成就。

目前来说,人类数学选手们还是安全的,还可以放心睡个好觉。

参考资料:

https://x.com/j_dekoninck/status/1945848720211214671

文章来自于微信公众号“新智元”。