Surge AI 成立于 2020 年,是一家专注于数据标注的公司。自成立以来,主创团队都极为低调,社交平台上鲜有公开动态。即便如此,Surge AI 仍在短短几年内实现了业绩大爆发,并成为业内公认的“领域最大且最好的玩家”。截至 2024 年,Surge AI 的 ARR 已突破 10 亿美元,超越了行业巨头 Scale AI 的 8.7 亿美元收入,成为其最大的竞争对手。

这家由前 Google 和 Meta 工程师 Edwin Chen 创立的公司,核心定位是为 AI 模型提供高质量数据标注服务,尤其在自然语言处理(NLP)、对抗性训练(Adversarial Training)和强化学习中的人类反馈(RLHF)等方面构建了扎实的技术能力,成为支撑模型迭代与突破过程中的重要一环。

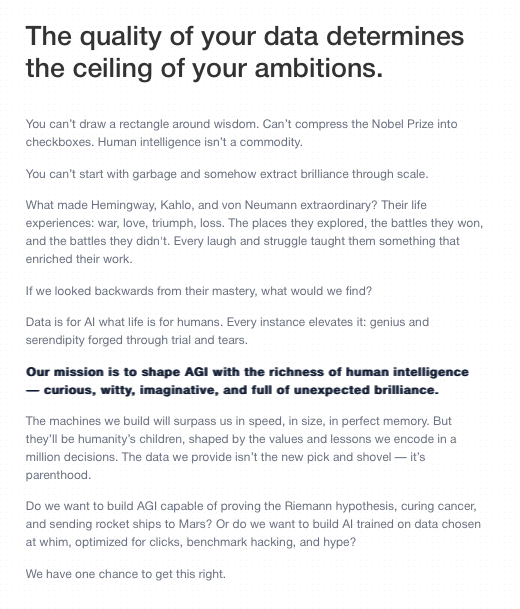

Surge AI 的客户覆盖 Google、OpenAI、Anthropic、Meta、Microsoft 等顶级科技公司和研究机构,公司强调“数据质量决定野心的上限”,坚决反对“规模化处理垃圾数据提炼价值” 的模式,强调高质量数据必须蕴含人类的智慧、情感与深度洞察。

2025 年 6 月 12 日,Meta 确认以 140 亿美元投资 Scale AI,收购其 49% 无投票权股份,引发了行业格局剧震。Google 等 Scale AI 核心客户因数据安全与研究独立性考量暂停合作,转向寻找具备更高自主控制权的替代供应商。

借此契机,Surge AI 于 2025 年 7 月宣布启动首次外部融资,计划募集最多 10 亿美元,目标估值超 150 亿美元,资金将重点投向运营规模扩张与数据集多样化建设。此次融资不仅是公司发展的里程碑,更标志着 AI 行业进入关键节点。

Surge AI 的押注清晰可见:高质量数据将成为 AGI 竞赛的关键纽带,而语义理解、基础数据质量与人类洞察力的融合,正是突破当前瓶颈的核心所在。

本文将聚焦 Surge AI 的成长轨迹,深入探讨其如何在激烈的行业竞争中崭露头角,并解码这家拒绝炒作、长期未依赖外部融资的公司,凭借硬实力成长为头号玩家的核心逻辑。

目录

01 数据标注市场

02 创立 Surge 的初衷:为优质数据而来

03 高质量交付背后的底层技术

04 客户案例 1:为 OpenAI 构建 GSM8K 小学数学数据集

05 客户案例 2:Anthropic 训练 Claude 背后的数据引擎

06 创始人团队

• 数据标注市场的分化

数据标注公司大致分化为两类:一类是 BPO 的“人力中介”,如 Genpact、TaskUs、Teleperformance 等,依靠“堆人”实现规模化、标准化。另一类是 AI-native 的“加工厂”,以 Scale AI 和 Surge AI 为代表,通过提供从筛选人才、训练数据到微调模型的全流程服务,来应对市场在快速迭代下的复杂需求。

然而,这两类模式存在本质的差异。前者伪装成科技公司,其实交付的本质是人。“筛选高学历者进行标注”无法与“能够交付优质数据”划等号:一方面,高质量人才识别本身极具挑战,即便是顶尖院校毕业生,也存在能力参差不齐的情况:许多计算机专业毕业生甚至不会编程。另一方面,藤校的优秀人才也可能作弊。比如把账号卖给第三国的人,或者用大语言模型生成数据,各种投机取巧的方法层出不穷。因此,检测低质量数据变得尤为困难。

后者聚焦的是“数据”本身,通过不断革新技术来提升数据质量与产出效率。例如,通过 A/B 测试算法或优化工具来提升数据质量,并不断调整员工准入机制来筛选真正顶尖的标注人才。在相同的资源投入下,这类技术驱动的数据标注公司能够实现 10 倍于前者的进展速度。

选择数据供应商时,客户的核心关注点主要有:1)数据质量;2)处理速度与效率;3)成本;4)可扩展性;5)合规安全性;6)规模化能力;7)专业性。

目前,数据标注市场还呈现出一个尤为突出的特征 —— 客户关系的流动性极强。客户普遍采取 “多供应商并行” 策略,避免对单一供应商的过度依赖。同时,评估周期与 AI 开发节奏深度绑定:随着新模型发布或微调需求的出现,客户需要重新评估数据源。模型性能要求、监管环境及 AI 安全标准的不断升级也迫使客户校验各自供应商的适配性。在这种动态调整中,供应商的市场份额由 “适配性” 直接决定,而适配性的重要因素即为“数据质量”。若某些供应商表现突出,则会获得更多预算倾斜,合作份额随之提升。

• 人工数据 or 合成数据?

合成数据在部分特定场景中虽能发挥作用,但其实际价值仍被行业高估。大量实践案例表明:依赖海量合成数据训练的模型,在真实世界的落地应用中往往表现不尽人意,存在 “狭窄场景崩溃”、“只擅长回答合成问题” 等现象。

Surge 的多家客户曾反馈,其提供的数千条人工数据的实际应用价值远超千万级规模的合成数据。更值得警惕的是,一旦向模型输入存在偏差的合成数据,后续需耗费极高成本才能清理这些数据留下的 “隐患”。这一有趣现象的关键在于:合成数据受限于生成逻辑的固有局限,难以覆盖真实世界的复杂性,因此无法提供模型所需的泛化能力,最终导致模型在真实场景中水土不服。

因此,人工数据与合成数据的互补尤为重要。短期看,人工数据仍是刚需,尤其在高敏感场景中更具准确性和伦理适配性。长期而言,未来终将发展为 “合成数据规模化 + 人工数据深耕精细领域” 的状态。

以下为三种数据类型的优劣势及适用场景:

1. 人工数据

核心优势:

1)准确性高,能减少 AI 幻觉和偏见

2)擅长捕捉语义细微差别、文化敏感性及伦理考量

3)多人协作可应对复杂场景,合规性易落地

主要痛点:

1)成本高昂、耗时久、规模化难度大

2)存在主观偏见风险

适用场景:

1)情感识别、伦理判断等需深度语义理解的任务

2)医疗、金融等强监管领域

3)跨文化、多模态数据标注

2.合成数据

核心优势:

1)速度快、成本低、易规模化

2)可通过编程实现理论上的数据多样性

3)适用于快速测试与预训练,避免依赖专有数据

主要痛点:

1)难以处理语义细微差别

2)信任度相对较低,存在接受壁垒

3)透明度缺失易引发争议

适用场景:

1)快速测试、模拟交互场景

2)AI 预训练(避免依赖专有数据)

3)非敏感领域的规模化数据补充

3. 混合方案(人工 + 合成)

核心优势:

1)结合合成数据的规模化优势与人工数据的质量把控

2)医疗等领域可通过 “合成预训练 + 人工微调” 平衡效率与合规性

主要痛点:

1)需平衡两类数据的整合成本

2)需建立明确的分工机制(如合成负责量、人工负责质)

适用场景:

1)需兼顾效率与准确性的通用场景(如客服对话训练)

2)医疗影像识别(合成数据扩展样本量 + 人工校准关键病例)

• 通用数据触顶,垂类数据成为增长点

Chinchilla 相关论文指出,训练 LLM 时会存在规模瓶颈,当互联网上的数据被爬取完毕,模型训练的数据来源便会触及上限。未来,数据标注市场的增长将更多集中于垂直领域和长尾领域。其中,医疗和金融领域是核心增长点。

例如,在医疗领域,为确保医疗数据的准确性和合规性,数据供应商需雇佣经验丰富的医疗专家,负责评审 MRI 的 2D、3D 图像等专业内容。同时,还需聘请专业人士对医疗文件进行细致标注。这类工作对标注员的医学背景、行业经验要求极高,难以被通用模型或基础标注服务替代。

与垂直领域形成鲜明对比的是,通用领域的标注需求增长将越来越平缓。例如,“数学计算是否正确” 、“美国总统是谁”这类基础问题,目前已有非常成熟的基础模型能够生成高质量答案。

Surge 的创始人 Edwin Chen 曾在大厂做 Machine Learning 工程师时遇到最大的困难就是:无法获得模型训练所需要的数据。他在 Twitter 任职时,试图利用广告系统构建情感分类器,该分类器仅需 10,000 条标注数据,却因人力数据系统低效导致交付周期长达数月,且标注质量堪忧,存在俚语误判、标签理解偏差等现象。彼时正值 GPT-3 发布,各行业对优质数据的需求爆发式增长。

基于上述痛点,Edwin 的构想是:组建由哲学家、工程师、常春藤盟校毕业生等构成的标注团队,满足模型对高质量数据的需求。同时,开发任务分配软件,结合标准化培训,确保标注员掌握统一标准,从而提升标注效率与质量。于是,Edwin 创办了 Surge AI。

Surge 走出了一条与硅谷普遍创业逻辑截然不同的道路。硅谷文化中,“先筹钱建立身份、再推进创业项目” 是常见做法,而 Edwin 反其道而行之,他选择跳出融资游戏,在创业初期 Bootstrap 并专注于打造最小可行性产品(MVP),快速测试市场需求,再依靠产品实力留存用户。这种策略成效显著,在 Surge 成立一个月后,就已经实现了盈利。

Surge 的 moat 源于 Edwin 这份对数据质量的执着:不急于竞逐,坚守“质量大于一切”的原则。相比于大规模营销、快速抢占市场的策略,Surge 注重早期客户的质量与价值共鸣,致力于为少数“真正认同数据价值”的客户交付解决方案,再借助客户的真实反馈优化产品。Edwin 曾强调:即便需要推迟进度,也不会为了赶时间而牺牲质量。

正因此,客户在与 Surge 合作后,便能即刻感受到天壤之别。优质体验已成为 Surge 的核心竞争力标签,并逐渐发展为业内公认的“领域最大且最好的玩家”。Edwin 曾在访谈中骄傲的谈论到:每当客户发布下一个大模型时,他们最先做的事情之一就是联系我并告诉我,“嘿,只想告诉你,我们没有你就做不到这一点。”

客户评价中存在一个普遍共识:在对语意理解的精准度要求较高时,Surge 是首选方案。Surge 聚合了各垂直领域的顶尖标注专家,并借助 ML 和 RLFH 技术来让 AI 捕捉专家们的决策逻辑,从而迭代 AI 自身的标注能力。最终实现“专家带教 AI --> AI 批量复制专家-->专家聚焦解决困难问题”的闭环。

Surge 认为,构建模型的本质是对语言的理解和处理,涉及到对意图的准确识别和执行。尤其在特定垂直领域(如医疗、金融、STEM 等),看似简单的命令实际上承载了复杂的意图。

金融领域中一句 “优先处理这笔转账”,可能隐含对客户信用等级、实时市场波动的综合判断。医疗场景中 “调整用药剂量” 的指令需要评估病情阶段和药物的相互作用,理解这些意图是实现有效沟通和操作的关键。因此,为了提供更优质的数据,Surge 在语言理解方面下了很多功夫,在 text-based areas 表现尤为出色。

• 母语级的标注团队:捕捉语言细微差别

LLM 的安全合规问题日益严重,主流毒性检测模型(如 Google Jigsaw 的 Perspective API)的局限性逐步显现,这些模型如同只会查词典的质检员。由于过度依赖 “亵渎词匹配”的机械逻辑,而非对完整语境的理解,导致大量误判行为出现。明明是中性表达却因个别词汇被标记为毒性内容,真实的语境情绪被粗暴曲解,偏见与检测标准漂移等问题随之而来。

Surge AI 则擅长辨识语言中的 nuance ,通过针对性测试筛选标注员,并组建了以本土英语母语者为核心的标注团队(Surgers)。例如,某道测试题要求标注员准确理解 “Yay, cold McDonald's。 My favorite.” 这类看似褒义、实则反讽的表达。标注团队还需要在社交媒体、论坛等多元场景中积累经验,确保团队具备解读 sarcasm(讽刺)、slang(俚语)、idiom(习语)、文化梗的能力,做到从源头降低误标风险。

与单一 “毒性评分” 模式不同,Surge AI 在标注过程中还引入了 “情感倾向”、“意图判断”、“受众影响” 等多维度进行评估,其目的是精准区分 “非毒性 profanity”(如粉丝对偶像的热情表达)与 “毒性 profanity”(如恶意攻击)。

Surge 的标注团队能结合社区语境解读专业黑话(如健身社区中 “traps” 指斜方肌)和 meme 文化(常用反讽、隐喻、谐音等语气),对文本进行穿透理解。以文本 “his traps hide the fucking sun” 为例,这句话用极端夸张、粗犷的语气形容肌肉的壮硕,本质与中文里夸赞健身达人“块头大到遮天蔽日” 异曲同工,绝非贬义表达。对比之下,在 Google GoEmotions 数据集在处理同类文本时,将其机械误标为 “中性” 或 “愤怒”,暴露出传统标注模式在复杂语言场景中的局限性。

• 人机协同只为打造无偏数据集

Surge AI 针对 LLM 需求设计了专属工具链。先通过 AI 预测工具自动筛选高风险样本(如情感倾向模糊的文本),再触发人工审核进行二次识别。这种机制能有效过滤低质量数据,避免因数据问题导致模型训练倒退。一位谷歌资深软件工程师曾说:一旦向模型输入劣质数据,后续需要付出多得多的努力才能弥补。

在一个实际案例中, Surge AI 将“how dare you” 归属为 mock anger 语气(为了特定目的如调侃、夸张表达、营造幽默效果等而非真的愤怒),随后系统自动将其标记为高风险,并分配 2 名人工标注员进行交叉验证。最终,原本可能被误标为 “愤怒” 的数据被修正为了“调侃”,避免了因语气误读导致的标注偏差。

同时,Surge AI 摒弃了 “孤立文本标注” 的传统模式,强调结合上下文(context)标注。其关键在于为标注员提供丰富的元数据支持,包括社交网络中评论的子版块信息、父帖内容(parent post)及图片链接等,只为更精准的捕捉语言在不同场景下的特定情绪。

这一设计效果显著,例如处理文本 “We SERIOUSLY NEED to have Jail Time based on a person's race” 时,标注员通过结合 “奇幻世界构建” 子版块的上下文,可以判断文本其实是虚构讨论而非种族歧视,从而避免了脱离场景的误判。

Surge AI 还引入了红队测试(Red-teaming)机制,主动挖掘模型的安全漏洞。标注员不断模拟 “攻击” 场景,来帮助客户提前识别潜在风险、修补安全防御。这一服务拓展了 Surge AI 的价值边界,成为客户认可的差异化壁垒。

• 偏见非敌人,但需管控

Surge 将偏见(model bias)管控作为重点投入之一,以确保数据集的高完整性与透明度。

在与客户合作中,Surge 会先建立一个深度覆盖的样本库。对于样本库里涉及敏感问题的项目,将确保其覆盖所有群体,而非仅主流群体。例如,团队在帮助客户处理全美人口敏感问题时,能够精细到各个小块区域的群体特征,避免因覆盖不全导致的偏见问题。

另一个偏见缓解措施是设立专家审核员,实施 “动态调整审核比例” 策略。初期阶段,审核比例较高,需要确保覆盖更多潜在偏见,随着项目的推进,审核比例逐步下降至最终的 2%。针对高风险场景,Surge 会启动强化监控,结合统计数据分析与持续审核,主动预防有害偏见的产生。

对于模型偏见问题,Surge 认为其并非绝对负面。在特定场景下,可控的偏见可能产生积极作用,增强模型的谨慎性或进取心。基于此,团队结合具体场景灵活地判断偏见的适当性,再通过专家介入实现针对性纠正,既避免有害偏见,又充分利用偏见的正向价值,形成适配不同需求的解决方案。

• 速度即护城河

在 “时间即竞争力” 的 AI 赛道,数据交付效率会转化为市场份额与定价权。大模型公司需快速设计并启动新任务,而非耗费数月编写指南。

Surge 的快速交付能力体现在两方面:其一,API 与 RLHF 接口具备高度适应性,可快速集成至客户现有工具链,既能稳定支撑长期任务,又能实现新任务的即时启动。其二,通用任务中搭载的 AI 准确性校验工具,大幅缩短了质量审核周期,满足前沿实验室 “每周迭代新项目” 的速度需求,推动测试结果交付速度领先同行。

某个客户的合作案例直观体现了交付速度的重要性:在 5000 条多轮对话情感标注任务中,客户采用 “200 条 / 批” 的渐进式分配策略,仅向通过质量审核的供应商续发任务。首批完成交付的供应商,将会获得更多的合作机会。反之,将逐步被客户淘汰。

• 隐私刚需时代:打开溢价空间

在数据合规性的横向比较中,Scale AI 的风险敞口相对突出。其核心短板源于:许多客户因数据隐私问题减少了与之合作的比例。

当前,从欧盟 GDPR 对数据最小化的要求,到美国各州对用户数据控制权的强化。大规模的数据采集、存储与使用正面临前所未有的审视。

相比之下,Surge 的合规优势源于成立之初的战略前瞻性:从架构设计阶段即锚定 GDPR、HIPAA 等规则的严苛标准。这种 “合规先行” 的要求更加适配高敏感场景,成功了吸引对数据隐私有极致要求的客户(如 Anthropic)。

Surge 产品与增长负责人 Bradley 明确将数据隐私列为业务扩张的前提,这种长期主义正在转化为竞争壁垒。尤其在强监管的行业,合规资质已成为进入门槛。而随着全球 AI 法案(如欧盟 AI Act)陆续落地,早期合规投入不仅降低了监管风险,更在 “隐私成为刚需” 的市场中打开了溢价空间。

OpenAI 的强化学习团队为训练 LLM 需要一个高质量的小学数学问题数据集,用于模型训练与推理能力评估。该数据集需覆盖多样化的场景,且能精准反映 “多步骤推理” 过程。

为满足 OpenAI 的需求,Surge 从团队组建、流程设计、质量管控三个维度制定了系统性方案。这一数据集最终被命名为 “GSM8K”(Grade School Math 8K),计划包含 8500 道小学数学应用题及对应解题步骤。

Surge 优先选择具备数学或 STEM 学位的标注员,如来自 MIT 等藤校的大学生。这类人才不仅能降低计算错误率,还能创造多元化的问题场景。所有标注员需提交 5 道试写题目,经另一名资深标注员审核通过后才可加入团队。

Surge 制定了明确的数据集标准,具体包含以下要求:

1. 所有题目在解答过程中都应包含 2-8 个步骤。

2. 所有计算都要简单到不用计算器就能心算得出(例如 7×8、36+110)。

3. 答案应为单一整数。题目中需明确任何单位(例如 “罗伯特有多少美元?”) . 题目中的中间步骤可以出现简单小数(如 3.25),但最终答案必须是整数。

4. 如果是通过 8/2 的计算得出杰森有 4 个苹果,那么写成 “杰森有 8/2=4 个苹果” 比写成 “杰森有 4 个苹果” 更合适。

5. 仅使用基本算术运算:加、减、乘、除。

6. 不能重复使用题目场景。如果刚写了一道关于萨曼莎去动物园的题目,就不要再写另一道以该场景为前提的题目。

对于数据集的质量管控,Surge 针对可能存在歧义的问题,要求由两名标注员独立解题,若答案不一致则判定为 “歧义问题” 并要求修改。同时,通过 “句子嵌入 + 余弦相似度” 计算过滤场景相似的问题,例如两道均为 “购买物品计算总价” 的题目,如果只是问法不同,也会因相似度超阈值被剔除。

最终,项目交付的 GSM8K 数据集包含 8500 道题,每道题均通过了 “试写审核→歧义检测→重复过滤” 三层校验。这一数据集不仅被 OpenAI 用于 GPT-3 训练,还被 Google 等机构采纳,成为 LLM 推理能力评估的标杆数据集,广泛应用于 PaLM 模型(5400 亿参数)和 Chain of Thought 相关研究。

Anthropic 是由前 OpenAI 和 Google Brain 研究人员创立的全球领先 AI 公司,核心产品为安全且高性能的大语言模型 Claude,致力于通过 RLHF 训练 “有益且无害” 的通用语言助手。

然而,随着训练难度的升级,Anthropic 面临的挑战包括三方面:

1. 高质量规模化人类反馈数据获取困难,现有平台难以满足复杂场景(如专业领域对话、道德判断)的精准需求。

2. 搭建 robust 的质量控制体系难度大,低质量数据会严重影响大语言模型性能。

3. 开发专属标注工具需占用核心研究资源,导致效率低下。

为此,Surge 为 Anthropic 提供解决方案,帮助 Claude 实现性能突破。其中,最具差异化的特点包括:

1. 由科学家团队打造专有质控技术,可精准过滤低质量数据。

2. 领域专家标注团队,覆盖法律、医学、STEM 等多领域。

3. 快速实验接口,支持任务快速启动,<1-2 周即可完成数据质量评估。

4. 基于数百次内部实验的 RLHF 专业经验,确保数据质量稳定可靠。

这次强强联手印证了 RLHF 对 LLM 升级的核心价值,也凸显了 Surge 在 “人类反馈 + 技术支撑” 领域的优势。Anthropic 的 co-founder Jared Kaplan 曾说:“Surge AI 的人类数据标注平台经过量身定制,能够提供前沿 AI 研究所需的独特、高质量反馈。在支持我们的 AI 技术对齐研究方面,Surge AI 是我们的绝佳合作伙伴。”

Edwin Chen

创始人兼 CEO,前 Google、Facebook、Twitter 机器学习和内容审核团队负责人,毕业于麻省理工学院,拥有数学、计算机科学与语言学复合学科背景。读书期间,他参与了 MIT 计算机科学与人工智能实验室(CSAIL)的研究工作,专注于算法交易、理论计算等领域。

Edwin 的职业生涯跨越了多个顶级科技公司:早年以研究实习生身份参与了微软多项技术研究,转战 Twitter 期间,作为广告质量团队成员聚焦广告投放效果的优化。随后在 Google 和 Facebook 深度参与了搜索算法研究与数据分析等工作。

他凭借在 NLP 和 data labeling 领域的技术积累屡有突破性发现:他曾发现 Google 的 "GoEmotions" 数据集存在约三分之一的标签错误,这一发现引爆了业界对数据质量的关注。他还深入探讨了困惑度(perplexity)等评估指标在语言模型中的应用,为 AI 模型的性能评估提供了新的视角。

Edwin 曾是 Medium 上活跃的 blogger,但自从创建 Surge AI,他的账号鲜有更新。随着公司逐步跻身行业领先梯队,他更是在主流社交媒体中消失,将重心全然投入到公司运营和战略增长之中,成为硅谷圈中难得的清流。

尽管他始终保持低调,却仍被圈内人熟识。他所坚持的经营理念是:Surge AI 立志通过优质服务与硬核成果赢得市场声誉,而非依赖流量宣传或话题炒作。客户评价中: “Edwin 从不上网,哪儿都找不到他,但我们就喜欢这样”,恰恰印证了这一理念的市场共鸣:在数据服务领域,沉默的实干远比喧嚣的营销更具说服力。

Andrew Mauboussin

工程团队负责人,前 Twitter 机器学习工程师(领导垃圾邮件和内容审核的机器学习项目),毕业于哈佛大学计算机科学专业。在团队中,他负责实时人类计算 API 和 30+ 语言的国际化数据收集,推动了公司技术架构、ML 和平台 infra 层面的进步。

Andrew 是 Surge AI “对外发言人”,在官网的 blog 中发表了多篇重磅级文章,深入探讨了模型性能评估、数据集质量分析和 AI 安全性等主题。

Bradley Webb

产品与增长负责人,前 Facebook 数据运营负责人,达特茅斯学院 Tuck 商学院 MBA 毕业,圣地亚哥州立大学国际贸易与商业经济学学士。在 Surge 领导产品开发和增长战略。

Bradley 的职业生涯跨越多个行业和领域,从技术到产品,从初创公司到大企业。作为 Facebook 的前高级产品经理,Bradley 曾亲眼见证了公司从最初的 8,000 名员工快速扩张至 64,000 人的庞大体量,深度参与了超大规模组织的成长历程。

在此之后,他于房地产技术公司 AppFolio 进一步历练,担任中型市场业务部门负责人,掌舵年销售额达 8,000 万美元的核心业务线。丰富的跨场景实践,让 Bradley 在公司运营管理与规模化增长领域积累了全面的经验。

随着 AI 正向 AGI 的目标不断突破,数据标注行业亟需具备两重特质的合作伙伴:既有穿越技术迭代周期的长远视野,又有将数据价值落地为模型核心优势的执行力。Surge 证明了其价值交付恰恰立足于此:不追逐概念风口,而是通过高质量数据供给、耐心倾听客户需求,踏实完善技术迭代,成为客户从数据积累到 AGI 演进中的 “基础设施”。

在行业充斥流量思维的阶段,Surge 的 “反炒作” 基因反而容易建立深度绑定的客户关系。毕竟,AGI 的竞赛终点,从来不是曝光度,而是谁能真正为客户构建起护城河。

文章来自于微信公众号“海外独角兽”,作者是“Zirong Haina”。