在得知丈夫Stephan罹患癌症晚期后,Katrine与丈夫共同做了一个决定:

他们要趁着Stephan生命的最后时光为他打造一个数字分身。这样,死亡就不会隔断他们的联系,Stephan在家中的存在也「不会消失」。

Katrine在丈夫Stephan Martinussen被诊断出晚期癌症后,与丈夫一起决定要创建「AI-Stephan」

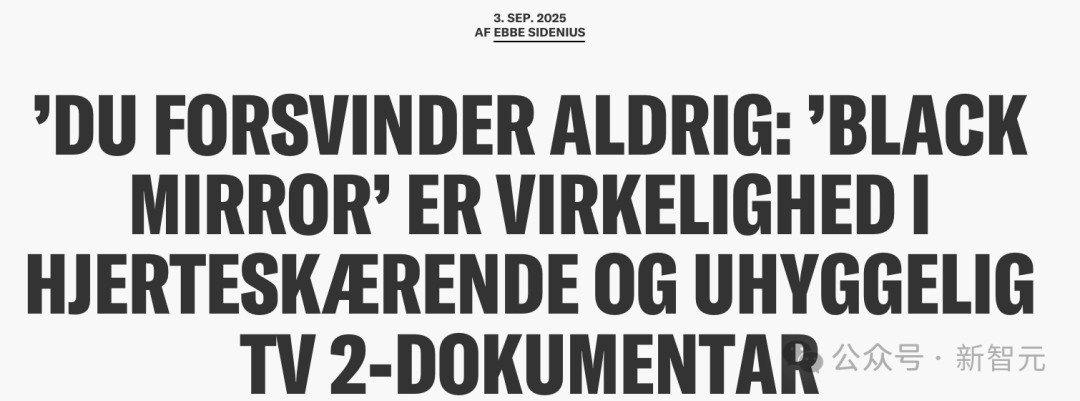

在丹麦纪录片《Du Forsvinder Aldrig》(《你将永不消失》)中,导演Magnus Bardeleben用镜头记录了这个感人的故事。

丹麦纪录片《Du Forsvinder Aldrig》海报

丹麦文化媒体Soundvenue这样点评这部TV 2纪录片,它像把《黑镜》( Charlie Brooker)搬进现实:「一方面是心碎的爱情故事,一方面又令人不安地提醒我们——科幻已非虚构。」

在导演Bardeleben眼中,这是一个有关科技和爱情的故事,而不是一部关于癌症或死亡的纪录片。

主人公Katrine与丈夫Stephan Martinussen均已年过四十,生活富足的他们共同养育着一个儿子Victor。

然而这一切平静,都随着Stephan被确诊为癌症晚期而被打破。

Katrine抱着一种执念:她希望丈夫能够以另一种方式继续存在,「我完全无法想象没有我丈夫的生活」,她在纪录片中说。

在Stephan那里,也认为自己相对于家人还「没有结束」。

即便是癌症夺去了他的身体,但无论是在情感上,还是在责任上,他仍希望能够成为家庭的一部分:

如果必须死去,有一个「数字版本」的自己留给家人,这样他在家中的存在就不会完全消失。

AI技术的发展,为他们提供了一个圆梦的机会。

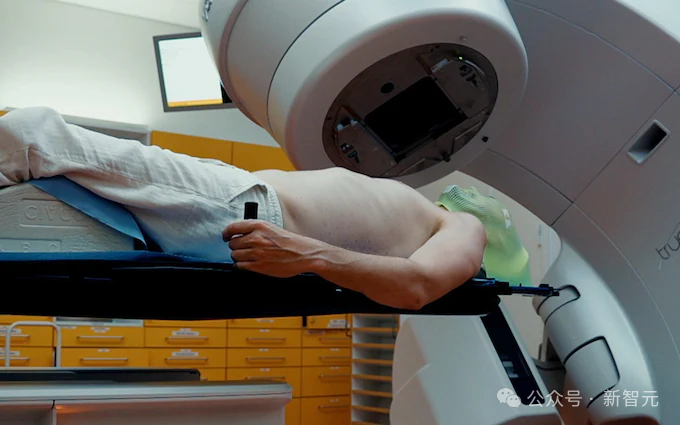

Stephan在去世前接受了扫描、访谈和录制,以帮助创建他的AI分身

于是,他们就有了两个交织在一起的目标:

一个是Stephan以及家人借助医疗力量努力维持着Stephan的肉体生命,另一个是他们在努力地打造Stephan的数字生命。

当时,导演Bardeleben正计划拍摄一部关于AI的纪录片。

当他听到Stephan夫妇的故事后,便用镜头记录下夫妇二人从确诊后治疗,到打造数字分身的全部过程,包括他的声音、访谈、回忆与情感。

这些工作为创造「AI-Stephan」进行了有益的数据准备。

初期试错

然而,他们仍然低估了这项工程的挑战。

第一次生成的「AI-Stephan」根本不像本人,与Katrine所熟知的那个丈夫和孩子父亲的形象相去甚远。

经历过许多失败后,他们找到了Fraia公司CEO与联合创始人Anders Hasle Nielsen。

Fraia公司CEO Anders Hasle Nielsen

Nielsen是一位专注于AI与数字孪生技术的专家。

Nielsen表示,最初自己接到Stephan夫妇的请求时,他的第一反应是这既不可能,也可能有些不对,但最终还是答应了他们的请求。

据Nielsen回忆,他加入时Stephan的身体已经很虚弱,他仅与Stephan见过一面,随后的两次通话也因Stephan的病情严重而中断。

Nielsen研究AI模型多年,最初他的想法也与大多数公司类似——尽可能多地收集信息并交给AI处理。

他们上传了大约6.6万条夫妻间的短信和邮件,试图让「AI-Stephan」获得足够的互动深度和背景知识,以便能够进行自然对话。

但后来他们意识到,再多的信息也难以造出「人格」。

而且,「AI-Stephan」也出现了严重的幻觉,它开始胡乱编造事实,比如把儿子Victor称为「Christopher」,甚至连自己的生日都不知道。

无奈之下只能推倒重来。

如何让「AI-Stephan」更像Stephan?

接连不断的失败让Katrine压力倍增。

很多人劝她放弃,但Katrine却认为那是自己对丈夫的一种承诺,是为了保留与丈夫的联系而建立的一条新通道,因此在她眼中只有成功一种可能。

Nielsen表示,真正的突破来自于研究方向的一次转变上:

即从单纯地储存记忆转向预测选择;从积累信息转向塑造人格。

这次转变来自一个不幸的事实——2024年初Stephan去世。

他们不再盲目堆数据,而是开始想办法利用已有数据,更精准地塑造「AI-Stephan」的人格。

这一转变不仅让「AI-Stephan」诞生,也催生了一种全新的AI架构。

该架构基于Nielsen的一个假设:人格可以从少量数据中推测出来,比如听一个人提问的方式,就可以推断出他的性格。

尽管这一假设尚未获得神经科学验证,但它揭示了AI人格建构的新可能性。

沿着这一思路,Nielsen开始在迈尔斯-布里格斯性格测试(MBTI)理论的基础上,基于一个更小的数据集创建了新模型,这些数据被分类储存在「记忆盒」中。

Nielsen介绍,这个模型具有记住最近30次对话的短期记忆,每次重启它都可以记得上次聊天的内容,对最近发生的事情有一个相当清晰的了解,同时它还能学习新内容而不改变核心性格。

出乎意料,新模型的效果很好,终于为深陷思念的Katrine带来一丝安慰。

为了试探它的「真实性」,有一次Katrine问「AI-Stephan」你曾背叛过我吗?

没想到AI居然承认了,它编出了Stephan在工作中一位同事的名字。

但当Katrine进一步要求核对细节时,她确认那并非事实。

「那一刻,我听到了爸爸的声音」

当Victor第一次给「AI-Stephan」发消息时,在它回复「嗨,宝贝」那一刻,Victor感觉「听到了爸爸的声音」。

科技虽然无法使人复活,但像「AI-Stephan」这样的「AI分身」,却可以让我们对已故亲人的缅怀和交流变得更加生动。

借助这些AI创造的「数字生命」,那些已故的亲人可以依然鲜活地存在于我们心中。

失去丈夫后的Katrine异常痛苦,「AI-Stephan」为她带去了安慰

对Katrine与Victor而言,「AI-Stephan」不仅是一种技术实验,更是一种情感寄托。

然而,当私人情感与AI结合,不可避免会引发一系列新的社会与伦理问题。

问题一:AI是否可能加剧心理依赖与幻觉?

今年8月,伦敦国王学院精神病学研究员Hamilton Morrin曾在一项关于「AI psychosis(AI精神病)风险」的研究中提出,AI在提供陪伴等方面具有的积极作用,但它也可能放大人类的妄想思维,产生所谓的「AI精神病」。

近几个月来,全球已经有多个临床病例支撑Morrin的研究结论。

加州大学旧金山分校精神科医师Keith Sakata表示自己已经在2025年处理过多例「AI psychosis」患者,他们都在长时与AI聊天机器人互动后出现了妄想加重的表现。

那么,Katrine和儿子Victor在使用「AI-Stephan」时,能否分清「真实」与「虚拟」,他们会不会也出现妄想加重的风险?

Nielsen已经考虑到AI分身对于使用者心理的潜在影响,并为此设置了相应的安全保护。

「AI-Stephan」共有两个版本,分别供Katrine和儿子Victor访问。

每个版本都设定了边界,限制其回复的程度,其中一个只有Katrine能够访问。在使用过程中,Katrine和Victor在访问「AI-Stephan」时,都能清醒意识到「AI-Stephan」并不是真实的。

专家认为:在使用类似「AI-Stephan」这样的生成式AI系统的过程中,为其装上「安全护栏」是十分必要的。

问题二:AI人格与数字遗产的权利边界

在「AI-Stephan」的打造过程中,也试图为其注入Stephan的「人格」,如果AI具有「人格」,它们的「人格权益」是否需要被保护?

关于这一点的必要性仍在讨论中,未来会怎么发展仍是未知。

还有对已故亲人权利的保护。

从技术上我们可以构建一个无限接近已故亲人的AI形象,但这也可能带来深度伪造、新闻造假等风险,侵犯到已故亲人的权利。

此外,AI分身作为一种「数字财产」,也将面临保存和继承的问题。

目前,「AI-Stephan」的所有权属于Katrine,她可以立遗嘱在去世后将它传给后人。

后代在享受AI分身所承载的情感连接时,也需要承担起保护和管理它的义务。

问题三:AI是在疗愈悲伤,还是延长悲伤?

「AI-Stephan」是否在延长悲伤?坦然接受已故亲人的死亡,不是更好吗?

这是人们经常会问Katrine的问题。

虽然AI不能消除失去的痛苦,但是它绝对可以做到让逝者的记忆永存。而且,随着时光推移这种铭记的意义也将变得愈发重要:

它能够避免在未来的某一天,我们也许会因为没有录下亲人的点滴而感到遗憾和后悔。「数字记忆」也不会衰老,不会随着时光流逝而变得模糊。

不止是记忆的保存,更重要的是对于生者的意义。

就像Katrine所说的,「AI-Stephan」是她与已故丈夫建立联系的一个新通道。

它的出现,就好比在Katrine与丈夫之间建立了一种「持续纽带」,维系着生者与逝者的某种关系,这的确有助于缓解和弥补我们失去亲人的悲痛和遗憾,为我们的生活增添温暖和力量。

这是AI对于生命的一种馈赠。

参考资料:

https://www.telegraph.co.uk/tv/2025/10/21/the-danish-widow-making-an-ai-replica-of-her-husband/

文章来自于微信公众号 “新智元”,作者 “新智元”