如果多个大模型能读懂彼此的想法,会发生什么?

在 NeurIPS 2025 的 Spotlight 论文 Thought Communication in Multiagent Collaboration 中,来自 CMU、Meta AI 和 MBZUAI 的研究者提出了一种全新的协作方式,让模型不再仅仅依靠语言交流,而是直接共享「思维」。

这项研究提出了 Thought Communication(思维沟通)的概念,让智能体在内部层面传递潜在思维(latent thoughts),实现类似「心灵感应」的合作。

理论上,研究者建立了首个针对多智能体系统的潜在思维可识别性理论,证明即使在非参数设定下,也能从模型状态中恢复出共享与私有思维。实现上,他们据此提出了通用框架 ThoughtComm,使模型能够自动抽取、路由并注入这些潜在思维,从而实现超越语言的直接沟通。

结果显示,这种「思维层交流」不仅在理论上可行,在实践中也显著提升了模型的协作效率与推理能力。

语言让人类能够协作,但也带着天然的限制。它是线性的、模糊的、不精确的,只能折射出思维的一部分。我们无法直接把脑海里的想法传给别人,只能依赖词语和句子,而这些总会损失细节与语义。

机器则不同,它们没有声带,也不受感官约束。理论上,它们可以拥有一种更高效、更直接的沟通方式,不再依赖语言,而在「思维层」实现连接。

这一点在讨论超级智能时尤为重要。人类的进步源于语言协作,而超人级智能的形成则需要超越语言的协调。个体的推理能力是一部分,群体的共思考能力才是未来智能的核心。

然而,目前的大语言模型协作系统仍停留在「对话」层面。模型通过生成文本或 token 来交换信息,但这种沟通仍受制于语言的模糊与损耗。许多协作失败,正是因为模型「听到了话」,却没理解思维。

于是问题变得清晰:

如果语言有天花板,机器之间该如何真正理解彼此?

答案其实很自然:让模型直接共享「思维」。

最直接的沟通方式不是解释「我说了什么」,而是传递「我在想什么」。就像人类的行为由心理状态驱动一样,大模型的行为也由内部的潜在表征控制,那些表征编码着目标、假设和推理逻辑。

如果能把这些潜在思维识别并共享出来,模型就能跳过语言的冗余与歧义,直接交换理解本身。思维沟通不依赖显式 token,而是传递意图和理解的内在结构。

在多智能体系统中,一些思维是共享的,另一些则是私有的。识别并结构化地共享这些思维,可以让模型更快达成共识、发现分歧、整合多样的推理思路。

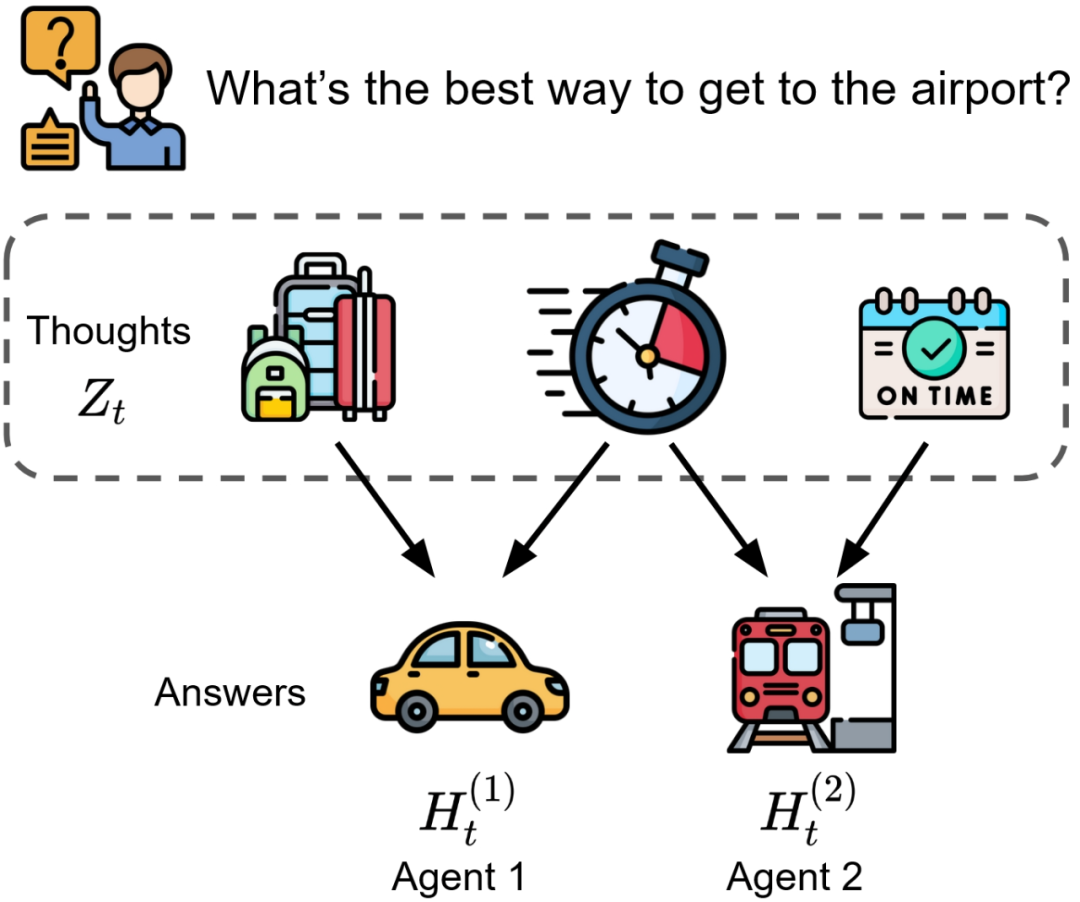

图中展示了多智能体系统的思维生成过程。面对同一个问题 「去机场的最佳方式是什么?」,所有智能体都会考虑一组潜在思维,包括「是否带行李」、「速度」和「准点性」等因素。这些思维经过生成函数映射,形成每个智能体特有的状态,并最终导致不同的决策。比如,Agent 1 更关注「行李」和 「速度」,因此选择开车;而 Agent 2 更关注「速度」和「准点」,于是选择乘火车。该示例体现了共享与私有思维如何共同决定智能体的行为。

思维并不是模型某一层激活的直接结果,也不是观测数据的简单表征。它更像是隐藏在这些表征之下、驱动整个生成过程的深层因素。要让模型真正理解彼此的思维,首先需要一个可靠的理论基础。

为了确保模型能够从状态中恢复出真实的潜在思维,而不仅仅是外部世界的某种投影,研究者建立了严格的可识别性理论。他们通过数学证明,只要在系统中引入稀疏约束,即使在复杂的现实场景中,也能从模型的可观测行为中稳定地恢复出这些隐藏的思维。

更进一步,该理论不仅能够识别出潜在思维的存在,还能区分哪些思维在模型之间是共享的,哪些属于个体独有。换句话说,研究者能够重建每个模型的真实推理结构,并揭示模型之间的依赖关系 —— 谁在共享想法,谁在独立思考。

这意味着模型之间不再只是「听见」彼此的回答,而是真正能够「理解」对方的思维;它们清楚哪些内容值得交换,哪些应当保留,从而让沟通变得更精准、更高效。

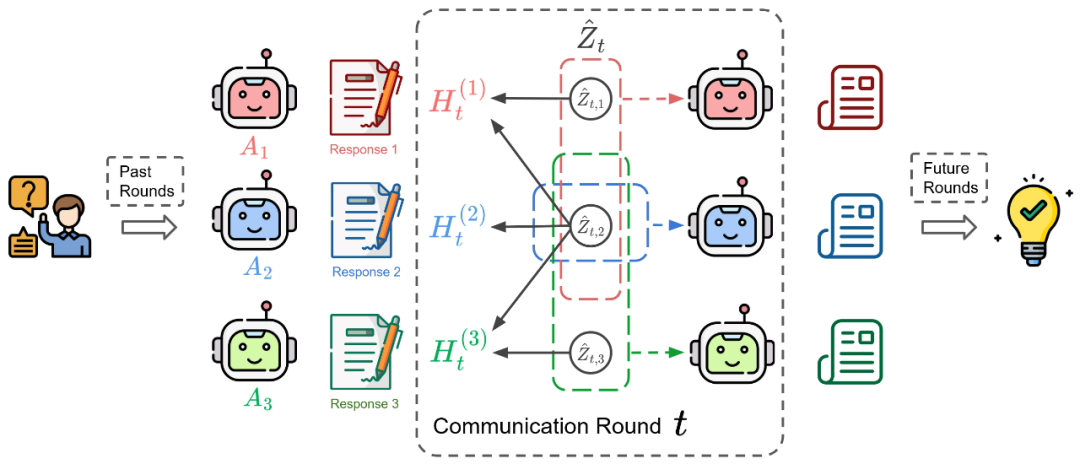

图中概述了 ThoughtComm 的整体流程。在每一轮通信中,各个智能体将自身的模型状态输入到带稀疏正则的自编码器中,映射到一个共享潜在空间,得到潜在思维表示。系统根据恢复出的依赖结构,选择性地将不同维度的思维路由给相关智能体,使其区分哪些思维是共享的、哪些是私有的。随后,这些潜在思维通过前缀适配的方式注入回模型中,引导下一轮推理与生成。新的响应再作为下一轮输入,从而实现超越语言消息交换的多智能体协作。

基于这一理论,研究者设计了通用框架 ThoughtComm,让大模型能够在「思维层」上沟通。整个系统分为三步:

通过带稀疏约束的自编码器,从模型状态中学习潜在思维表示。系统自动区分共享与私有思维,并恢复思维与智能体之间的结构关系。

根据共享结构决定哪些思维要传播、哪些保留本地,并引入「同意度」机制来衡量共识程度,动态调整共享强度。

最后,这些思维被重新注入模型,通过前缀适配的方式影响下一轮生成。模型因此不仅「看到」文本,还能感受到其他智能体的推理倾向。

整个过程无需修改模型主干,只需轻量的适配模块即可实现,具有良好的通用性与扩展性。

实验结果

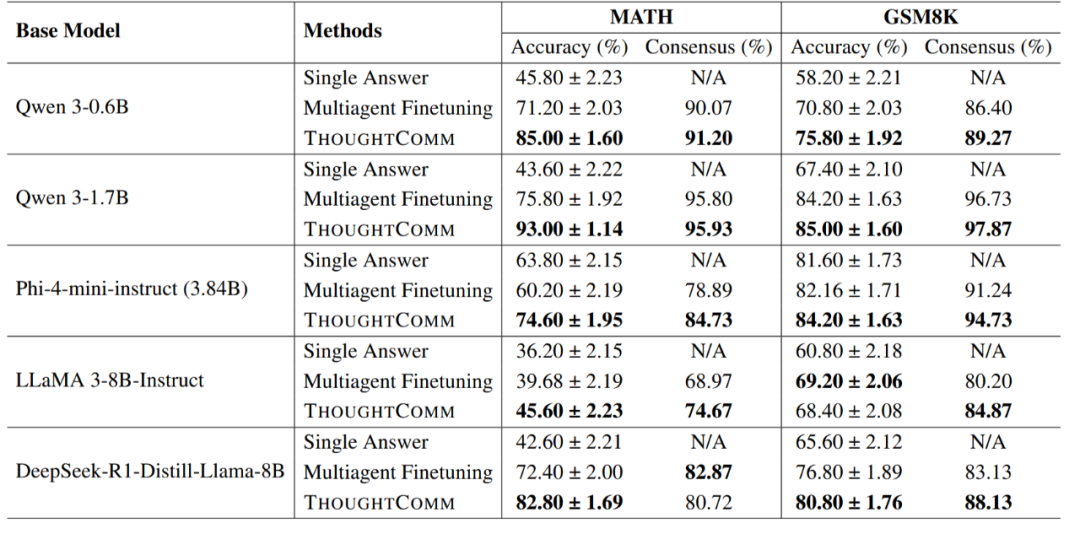

研究者在多种复杂推理任务上测试了 ThoughtComm,包括 MATH 与 GSM8K。这两类任务包含复杂的数学问题,需要多步逻辑推理与精确的中间思考,能够充分验证「思维层沟通」的有效性。

实验覆盖五种主流模型:Qwen3 0.6B / 1.7B、Phi-4-mini、Llama3 8B、DeepSeek-R1-distill-Llama-8B。

结果显示,ThoughtComm 在所有模型和任务上都显著优于单模型推理和传统多智能体协作方法。以 Qwen3 1.7B 为例,MATH 准确率达到 93.0%,较基准模型大幅提升;在 GSM8K 上,思维沟通同样带来明显收益。

此外,实验还发现模型之间的一致性提高,推理过程更稳定。这表明,当智能体能够共享「思维」,协作不仅更高效,也更具稳健性。

思维沟通的核心,不只是提升性能,更在于开启一种新的智能形态。

当智能体能直接交流思维,它们之间的关系就从「对话」变成了「共思考」。语言沟通传递结果,而思维沟通传递原因。这让信息传递更密、更准、更高效,也让模型在协作中实现更深层次的理解与协调。

这或许是多智能体智能演化的关键转折点:从行为层的配合迈向认知层的协同。未来的集体智能,不再是多个模型简单协作完成任务,而是形成真正的「心智共振」。

为了让大模型学会通过「思维」进行沟通,研究者将多智能体协作建模为一个潜变量学习问题,提出了可识别的理论结果,并基于此构建了 ThoughtComm 框架。它使智能体直接共享、路由、注入潜在思维,从而实现超越语言的协作。

这项工作揭示了一个更深层的方向:智能的核心不只是行为,而是思维。

理解并共享思维,或许正是迈向真正人工集体智能的起点。

文章来自于“机器之心”,作者 “机器之心”。

【开源免费】Browser-use 是一个用户AI代理直接可以控制浏览器的工具。它能够让AI 自动执行浏览器中的各种任务,如比较价格、添加购物车、回复各种社交媒体等。

项目地址:https://github.com/browser-use/browser-use

【开源免费】AutoGPT是一个允许用户创建和运行智能体的(AI Agents)项目。用户创建的智能体能够自动执行各种任务,从而让AI有步骤的去解决实际问题。

项目地址:https://github.com/Significant-Gravitas/AutoGPT

【开源免费】MetaGPT是一个“软件开发公司”的智能体项目,只需要输入一句话的老板需求,MetaGPT即可输出用户故事 / 竞品分析 / 需求 / 数据结构 / APIs / 文件等软件开发的相关内容。MetaGPT内置了各种AI角色,包括产品经理 / 架构师 / 项目经理 / 工程师,MetaGPT提供了一个精心调配的软件公司研发全过程的SOP。

项目地址:https://github.com/geekan/MetaGPT/blob/main/docs/README_CN.md