AI Agent落地血泪史,教会了我什么?

AI Agent落地血泪史,教会了我什么?构建有价值的AI Agent需审慎选择场景,避免滥用。应用前需评估任务复杂性、价值是否匹配成本、模型核心能力有无硬伤及出错风险容忍度。开发时坚持极简原则,聚焦环境、工具集、系统提示三大核心要素。优化调试的关键在于理解Agent有限上下文视角,模拟其受限决策状态。

构建有价值的AI Agent需审慎选择场景,避免滥用。应用前需评估任务复杂性、价值是否匹配成本、模型核心能力有无硬伤及出错风险容忍度。开发时坚持极简原则,聚焦环境、工具集、系统提示三大核心要素。优化调试的关键在于理解Agent有限上下文视角,模拟其受限决策状态。

Alex 是一家开发 AI 招聘官的初创公司,该公司表示其技术已帮助企业进行视频面试和电话初筛。约18 个月前联合创办 Alex 的王亚伦(图中下排居中)向 TechCrunch 透露,该公司的语音 AI 工具能在求职者投递简历后立即开展自主面试。"我们的 AI 招聘官每天进行数千场面试,帮助求职者进入全球顶尖企业工作,"他说道。

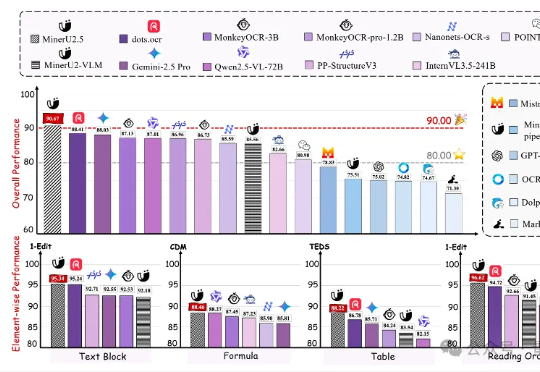

上海人工智能实验室发布新一代文档解析大模型——MinerU2.5。作为MinerU系列最新成果,该模型仅以1.2B参数规模,就在OmniDocBench、olmOCR-bench、Ocean-OCR等权威评测上,全面超越Gemini2.5-Pro、GPT-4o、Qwen2.5-VL-72B等主流通用大模型,以及dots.ocr、MonkeyOCR、PP-StructureV3等专业文档解析工具。

「统一认知、智能执行、决策中枢、记忆进化、智能体工厂、AI治理」六大维度,让企业彻底跳出「用AI」的工具思维,成为「AI原生组织」。

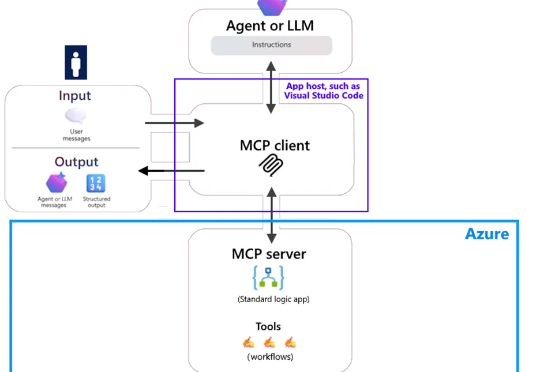

最近,微软宣布了一项新功能的公开预览。该功能使 Azure Logic Apps(标准版)能够充当 MCP 服务器,为开发者提供了一种灵活的方式来构建和管理代理。在 Azure Logic Apps 中,用户可以重新配置 Standard Logic App 使其充当远程模型上下文协议(MCP)服务器,快速启动这些工具的构建工作。

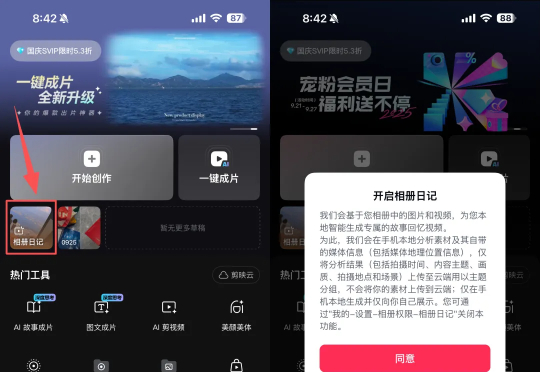

当「剪映」全面注入 AI,这个已经很成熟的创作工具又将发生什么新变化?我们先来试一试全新的「AI 剪映」的流程,再来理解创作者大会上的交流,会更加贴切一点。可以这么说,剪映的全面 AI 化,并非遥不可及的技术炫技,而是精准地切入了当下内容团队最真实、最高频的场景需求

所以,我想,单独给剪映写一篇文章。来带大家重新认识一下,这一个可能看着其实不怎么AI,但是比绝大多数AI产品还要AI的超级工具吧。比如说,之前我出国一个周杰伦的照片转场教程:周杰伦发的1400万人点赞的AI视频,是怎么做出来的?。

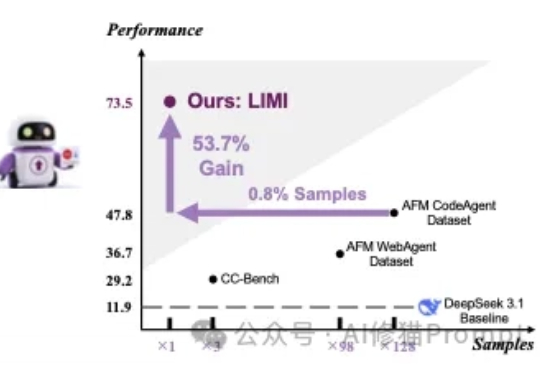

对于提升AI能主动发现问题、提出假设、调用工具并执行解决方案,在真实环境里闭环工作,而不只是在对话里“想”的智能体能力(Agency)。在这篇论文之前的传统方法认为,需要遵循传统语言模型的“规模法则”(Scaling Laws)才能实现,即投入更多的数据就能获得更好的性能。

AI播客如豆包和NotebookLM本质是信息压缩工具,通过对话形式摘要文本,但无法复制人类播客的核心价值,包括观点碰撞、情感经验和责任承担。真正播客魅力源于真人不可预测性和风险意愿。AI应作为辅助用于资料整理、剪辑或转写,而非替代主播。名字“AI播客”误导性地暗示创作能力。

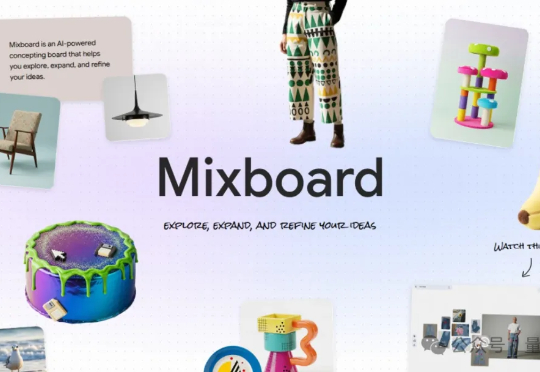

Nano Banana热度持续升温,谷歌马不停蹄再度发力。发布一款全新的AI画板工具——Mixboard,该工具由Banana提供支持,号称能把任何想法都即时可视化。不管是玩创意点子,还是设计家居装饰,Mixboard都能用自然语言编辑图板,轻松调整或合并图像。