今天凌晨,坐在电脑前百无聊赖的刷着X。

看看有没有GPT-5的消息。

结果,1点钟的时候,GPT-5没刷到,刷到了OpenAI发的一条Blog。

看推文,我以为是ChatGPT又搞了什么幺蛾子,更新了什么休息提醒模式,学王者荣耀的防沉迷。

底下评论非常搞笑的也有很多嘲讽。

我就带着看乐子的心,点进去看了下。

坦诚的讲,点开看了几眼,几行英文却让我瞬间坐直了,有种被什么东西击中的感觉。

虽然那个弹窗,确实有点抽象有点过了,不过我自己在连续4个小时的任务中,从1点到5点,确实还没碰到,可能是触发阈值很长,也可能是还没有实装上线。

但是整体的产品设计哲学,我是非常喜欢的。

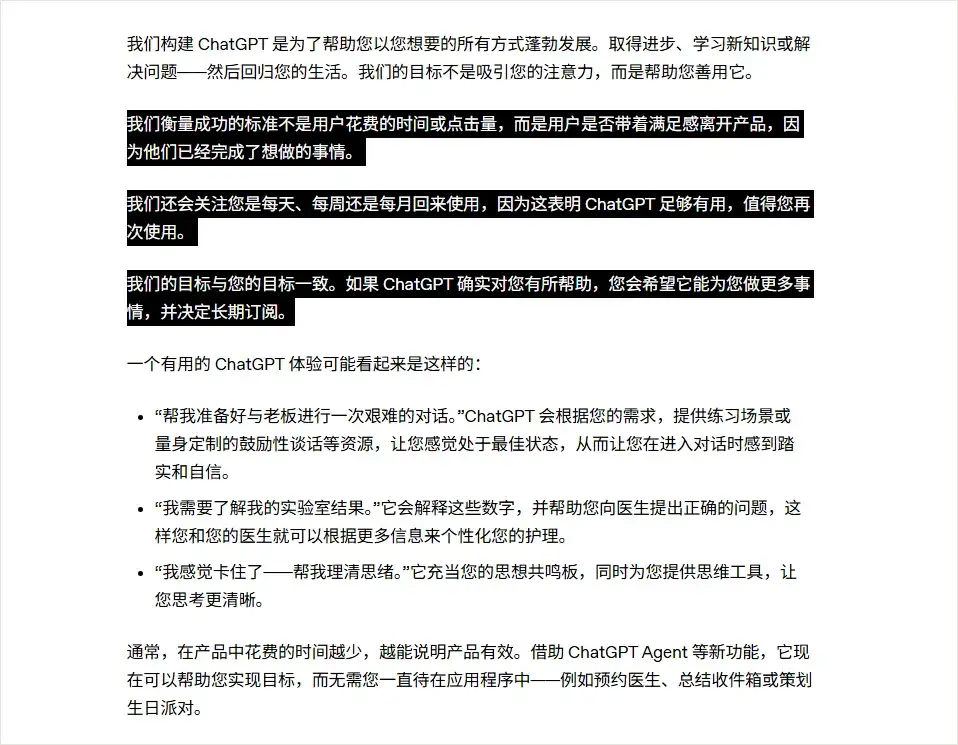

Blog里说,他们的目标不是要抓住你的注意力,而是要帮你更好地使用注意力。

他们衡量成功的标准,不是用户停留了多久,或者点击了多少次,而是你是否解决了最初的问题,然后心满意足地离开。

它甚至说,通常情况下,用户在产品里花的时间越少,反而是产品奏效的标志。

这话术,这理念,对于任何一个在中文互联网世界里浸淫过的人来说,都太熟悉了。

熟悉到你几乎能立刻在脑海里勾勒出另一个人的身影,一个穿着T恤,在万人瞩目的讲台上,用着不太标准的普通话,反复阐述着同样思想的男人。

张小龙。

这感觉很奇妙,像是在两条奔涌向前的时代大河的交汇处,你突然发现,来自不同源头的两条巨轮,竟然在鸣响着同样频率的汽笛。

一条是代表着硅谷最前沿、足以颠覆世界的人工智能,一条是东方大陆上连接了十几亿人、如空气般存在的社交网络。

它们在产品哲学的最高处,殊途同归了。

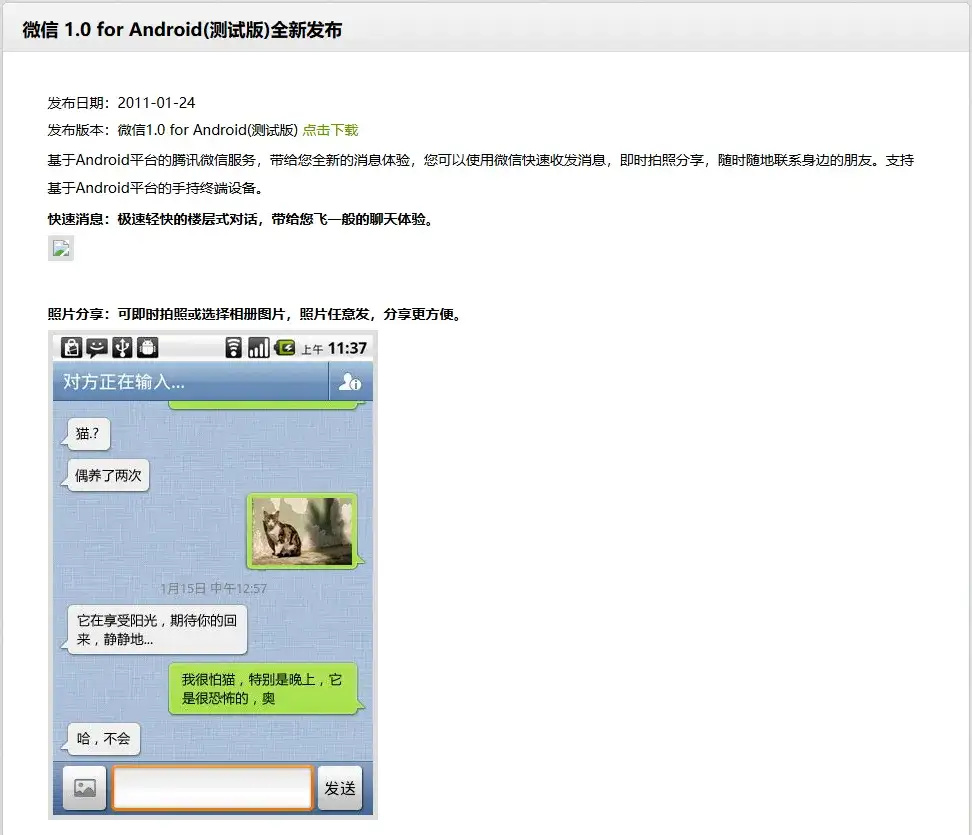

要想理解这种不约而同,我们得把时钟拨回到十几年前。

回到微信刚刚诞生的那个混沌年代。

那时的中国互联网,是流量的蛮荒时代,是跑马圈地的战场。

空气里弥漫着火药味,巨头之间刺刀见红。

就在微信诞生前夜,整个行业刚刚目睹了那场惊心动魄的3Q大战,数亿用户被逼着在QQ和360之间做出二选一的抉择。

与此同时,新浪微博正值巅峰,用滚动的热搜和无尽的信息流,构建起一个巨大的时间熔炉。

而另一边,上百家团购网站正在进行着惨烈的百团大战,用疯狂的补贴和地推,争夺着每一寸流量。

所有产品的设计逻辑,都围绕着如何黏住用户,榨干他们的每一秒注意力。用户时长,是悬在每个产品经理头上的达摩克利斯之剑,是他们KPI的唯一信仰。

而那一年,我在高中课堂上,也第一次安装了微信,给同班同学发去了第一条语音。

后来,2016年,就在这种背景下,张小龙提出了那个后来被奉为圭臬,当时却显得如此格格不入的四个字。

用完即走。

他说,一个好的产品,应该让用户用最高效的方式完成自己的事,然后去做他该做的事。

他说,我们不应该去想怎么黏住用户,而应该去想用户需要什么。

我记得自己当年作为一个初出茅庐的UI设计师,第一次听到这种说法时,内心受到的冲击。

虽然交互设计的原则是以用户为中心,但在那个唯时长论的年代,我们每天都在业务指标和用户体验之间挣扎。

产品经理们讨论的是如何让用户停留更久,如何提升点击率,这些压力最终都传导到了每一个像素的设计上。

而这个人却在说,让用户走,越快越好。

这背后是一种极度的自信,和一种近乎于禅宗的克制。

这种克制,贯穿了微信崛起的整个过程。启动页永远是那个蓝色星球下的孤独小人,而不是五秒钟的商业广告。朋友圈的入口被藏得很深,仿佛在劝你少刷一些。

它极度吝啬于给你推送任何系统消息,生怕打扰到你。甚至后来推出的小程序,其核心理念也是去中心化的,用完即走,不留存,不打扰。

微信用十几年的时间证明了,张小龙赌对了。

尊重用户的时间,最终换来的是用户无可替代的信任。当一个工具让你感觉不到它的存在时,它就成了你身体的延伸。

这就像老子说的,大音希声,大象无形。

最好的服务,是润物细无声的。

回过头来看今天OpenAI的这篇宣言,你会发现,逻辑是完全一样的。

ChatGPT是什么?我到至今为止,除了一些陪伴或者游戏的AI,其他的AI,我几乎都认为是一个工具,一个用来解决问题的超级工具。

我需要写一份商业计划书,我需要理解一份复杂的科学论文,我需要准备一场艰难的对话。

我带着问题而来,它给我答案和方案。

然后呢?然后我就带着答案而去,执行计划,去和人交流,去过我的真实生活。

如果一个AI,需要我花大量时间去消耗在里面,去适应它的脾气,甚至需要我沉迷于和它无休止的聊天,那它就背离了工具的本质,变成了一个电子宠物,或者一个时间黑洞。

OpenAI显然看到了这一点,他们也提到了ChatGPT Agent,可以在你完全不打开应用的情况下,帮你预定会议,总结邮件,策划派对。

虽然目前这个Agent目前设计的烂的一笔,但是理念是自洽的。

然后呢?然后我就带着答案而去,执行计划,去和人交流,去过我的真实生活。

如果一个AI,需要我花大量时间去消耗在里面,去适应它的脾气,甚至需要我沉迷于和它无休止的聊天,那它就背离了工具的本质,变成了一个电子宠物,或者一个时间黑洞。

OpenAI显然看到了这一点,他们也提到了ChatGPT Agent,可以在你完全不打开应用的情况下,帮你预定会议,总结邮件,策划派对。

虽然目前这个Agent目前设计的烂的一笔,但是理念是自洽的。

Agent这类的产品,几乎就是把用完即走发挥到了极致,变成了不用也走。

而我一直认为这种理念的高级之处在于,它把产品的价值判断,从商业交换的层面,提升到了生命价值的层面。

商业交换的逻辑是,我提供服务,你付出金钱或者注意力。

你的注意力,就是我的收入。

而生命价值的逻辑是,每个人的时间都是他生命中最宝贵的、不可再生的资源。

一个产品,如果只是在消耗你的生命,那无论它包装得多么精美,本质上都是一种掠夺。

而一个能帮你节省时间、提高效率、让你有更多精力去创造、去体验、去爱的产品,它是在延长你的生命。

比如一个顶级的剑客,在决斗的瞬间,他需要的是一柄能心手合一的好剑,锋利,均衡,趁手。

他绝不希望这把剑在平时还需要他花大量时间去擦拭、保养、甚至去取悦它。

工具的最高境界,就是成为一个透明的媒介,让你忘记它的存在。

当然,我知道,当我这么说的时候,肯定会有人觉得我是在唱高调。

最直接的反驳就来自微信自身,视频号的出现,不就是一个巨大的时间熔炉吗?它似乎彻底背叛了用完即走的理念。

但我觉得,这其实也是十几岁的微信,一种更深层的分歧,一种关于数字世界应该如何构建的根本分歧。

这个世界有两种存在形态,一种是桥,一种是巢。

桥的使命,是连接与通过。它存在的意义,就是为了让你最高效地跨越障碍,到达彼岸。你走过它,是为了奔赴你的目的地,而不是为了留在桥上。微信的聊天、支付、小程序,本质上都是桥。

ChatGPT,也是一座通往答案的桥。

而巢的使命,是吸引与停留。它用温暖、舒适、永不枯竭的刺激,让你沉溺其中,忘记彼岸。算法推荐的信息流,就是最典型的巢。

微信的挣扎在于,它既想当好一座坚固的桥,又忍不住在桥边筑起了华丽的巢。

这种矛盾,我觉得也是我们这个时代的缩影。

我们每个创作者,其实也都在自己的世界里,扮演着建桥或筑巢的角色。

是为我的粉丝、读者们打造一座能帮他们看清世界、解决问题的桥,还是为他们编织一个能让他们沉醉其中、忘记时间的巢?

筑巢的诱惑是巨大的。

因为它顺应了人性中对安逸和即时满足的渴望。

而建桥,则是一件更辛苦,也更需要信念感的事。

它需要你相信,人的根本需求,不是无尽的消遣,而是有意义的成长。

它需要你相信,短暂的停留,最终是为了更好地前行。

OpenAI今天的选择,之所以让我触动,是因为它在人类智能的最前沿,也以一种决绝的姿态,选择了建桥。

最高级的智能,其使命不是构筑更完美的牢笼,而是赋予人类穿越一切障碍的力量。

这也是我真正触动的东西,这也是,科技最终极的人文关怀。

它指向的不是一个被安排好的未来,而是一个充满无限可能的旷野。

最终,无论是产品设计,还是内容创作,我们都在回答同一个问题,我们希望把用户和读者,带向何方?

是带向一个更安逸的巢,还是带向一座能通往更广阔世界的桥?

我想,那些最伟大的创造,无论是科技还是艺术,最终都选择了后者。

因为,它们的目的。

不是让人停留,而是让人出发。

我希望,我的内容,最终,也能做到这一点。

与诸君共勉。

文章来自公众号“数字生命卡兹克”,作者“卡兹克”

【开源免费】AutoGPT是一个允许用户创建和运行智能体的(AI Agents)项目。用户创建的智能体能够自动执行各种任务,从而让AI有步骤的去解决实际问题。

项目地址:https://github.com/Significant-Gravitas/AutoGPT

【开源免费】MetaGPT是一个“软件开发公司”的智能体项目,只需要输入一句话的老板需求,MetaGPT即可输出用户故事 / 竞品分析 / 需求 / 数据结构 / APIs / 文件等软件开发的相关内容。MetaGPT内置了各种AI角色,包括产品经理 / 架构师 / 项目经理 / 工程师,MetaGPT提供了一个精心调配的软件公司研发全过程的SOP。

项目地址:https://github.com/geekan/MetaGPT/blob/main/docs/README_CN.md